Partager

Auteur

Christine Gosselin Auteure

Date

17 juin 2025

Catégories

Tourisme

Type

La chapelle Notre-Dame du Bel-Amour et les ruines de l’abbaye de Clairefontaine

Dans l’écrin verdoyant de la vallée de Clairefontaine, la chapelle Notre-Dame du Bel amour veille sur les vestiges d’une abbaye séculaire, l’abbaye cistercienne de Clairefontaine bâtie à proximité de la source miraculeuse de saint Bernard. Entre spiritualité, mémoire et beauté naturelle, le site attire pèlerins, promeneurs et passionnés d’histoire.

« Regardez autour de vous… Fermez un instant les yeux. Imaginez cette vallée encore sauvage au XIIIe siècle. Et là, sous un grand arbre, au bord de la source de saint Bernard, la comtesse Ermesinde de Luxembourg, rêve un lieu de prière et de paix… ». Christian Déom, notre guide, nous entraîne dès l’entrée de la visite dans un autre temps. Celui où tout a commencé. Mais il le dit lui-même, en souriant : « Cette belle image est surtout symbolique. En réalité, Ermesinde, pour légitimer ses nouvelles possessions, affirmer sa nouvelle dynastie et assurer son salut céleste émet le souhait de fondation d’une nécropole comtale ; c’est son fils Henri V dit le Blondel et son épouse Marguerite de Bar qui doteront l’abbaye de Clairefontaine et l’incorporeront dans l’ordre cistercien en 1253. »

À front de rue, devant nous, la chapelle Notre-Dame du Bel Amour se dresse dans sa sobre élégance de calcaire blond. Construite entre 1875 et 1877 par les Jésuites d’Arlon, l’église néo-romane est bâtie précisément à la croisée du transept de l’ancienne église abbatiale. « C’est ici qu’Ermesinde a été inhumée par les moniales quelque temps après sa mort en 1214. Afin de préserver ses ossements, précieux trésor historique et spirituel, elles les cachèrent dans un loculus (trou dans le mur) accompagnés d’une plaque d’étain attestant l’authenticité des bienheureuses reliques. Les travaux de la chapelle, en 1875, ont permis de retrouver ses ossements. Une redécouverte qui a ravivé la ferveur autour de sa figure » explique notre guide.

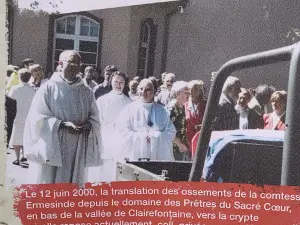

Dès l’entrée, la statue de la Vierge à l’Enfant, Notre-Dame de Claire fontaine rebaptisée Notre-Dame du Bel Amour par les Jésuites, capte les regards depuis le chœur où elle convie le visiteur et le pèlerin. Les experts hésitent sur sa datation. Selon la légende, elle se trouvait autrefois à l’en trée de l’église abbatiale et saluait chaque soir d’un signe de tête la saine et juste gestion de la seconde abbesse, fille du Blondel. Depuis 1884, elle est vénérée ici lors du pèlerinage du lundi de Pentecôte, qui part de la chapelle jusque chez les Pères du Sacré-Coeur à un petit kilomètre de là ; tandis que le mouvement inverse se produit le 15 août sous la forme d’une procession aux flambeaux à la nuit tombante. Les pèlerins avancent, en chantant, bougie à la main vers cette chapelle remplie de lumière, pour y partager ensemble la prière du soir. Vague et lointain souvenir d’une époque où chaque lundi de Pentecôte, plus de cinq mille pèlerins venus des deux côtés de la frontière belgo-luxembourgeoise, emmenés par leur pas teur, affluaient sur le domaine sacré. À côté de Notre-Dame, un saint Bernard du XVIe veille également sur les fidèles. Il fait partie de l’histoire du lieu. Une légende lui attribue la bénédiction de la fontaine miraculeuse qui se trouve en face de la crypte où repose aujourd’hui encore la dépouille de la comtesse.

Les 10 vitraux de la chapelle racontent le lieu et les traditions qui s’y rencontrent : cistercienne, luxembourgeoise et jésuite. On voit ainsi Ermesinde endormie près de la source, la guérison de l’enfant malade par saint Bernard sous les traits d’un héros des deux guerres mondiales, Marguerite de Bar fondatrice de l’abbaye, Hawis de Bar (première abbesse de Clairefontaine: 1257-1280) et la Bienheureuse Hombeline (sœur de saint Bernard), Jeanne de Luxembourg (petite fille d’Ermesinde et abbesse de 1295 à 1311), Henri V, Le Blondel (fils d’Ermesinde), les saints Bernard, Ignace de Loyola (fon dateur de la Compagnie de Jésus), Stanislas Kostka (saint patron des novices jésuites) et François-Xavier (saint patron de la maison jésuite d’Arlon).

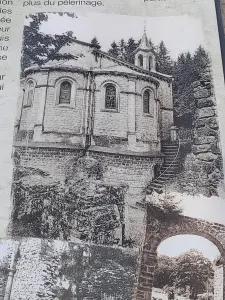

Nous sortons et descendons vers les ruines de l’ancienne abbaye. Monsieur Déom s’arrête pour commenter un muret, montrer une pierre : « Pour être incorporée à l’Ordre cistercien, elle adopte progressivement l’organisation typique, celle d’un cloître carré alimenté par une source – la fameuse source de saint Bernard – et entouré des quatre ailes classiques : église, aile spirituelle, cuisine et Comme dans tous les monastères, on y cultivait des Simples – des plantes médicinales – pour soigner les malades. Un jardin a été reconstitué à la manière des anciens « hortus medicus » : chaque plante dans son carré, entourée de pavés, « comme un rappel : ici, on priait, on cultivait, on soignait, on vivait. »

Au fil des siècles, Clairefontaine a connu prospérité et épreuves – guerres, conflits juridiques, inondations – qui ont laissé des traces. « À la fin du XVIIIe siècle, le rez-de-chaussée était devenu inutilisable à cause des crues. Les moniales ont donc rehaussé tout le terrain d’1m50 et reconstruit complètement l’abbaye en lui donnant un aspect riche et majestueux qui s’éloignait très fort de la sobriété cistercienne». Puis vint l’épreuve finale. « En avril 1794. Les sœurs, déjà maintes fois à l’abri dans leur refuge de Luxembourg, fuient à nouveau les troupes françaises qui boutent le feu à l’abbaye et la confisque ».

Aujourd’hui il reste quelques fondations et des murs outragés par le temps. Le reste a servi de carrière pour la construction de maisons familiales et d’une usine avec hauts-fourneaux. Usine qui deviendra plus tard l’école apostolique des Pères du Sacré-Coeur. La Révolution ayant supprimé les ordres religieux, les possessions de l’abbaye sont déclarées biens nationaux et mises en vente dès 1797. En 1866, le noviciat Jésuites d’Arlon fait l’acquisition de plusieurs parties de l’ancien domaine de Clairefontaine et ce n’est qu’un siècle plus tard que les premières démarches furent entamées pour la revente du site aux Œuvres Paroissiales d’Arlon.

L’abbaye Notre-Dame de Clairefontaine ressuscitera cependant à Cordemois (Bouillon) en 1933.

« Clairefontaine, c’est une pierre qui prie, une eau qui bénit et qui guérit, un silence qui parle. Ceux qui viennent ici en repartent toujours plus heureux et apaisés » conclut notre guide.

Infos : https://arlon-clairefontaine.com/ – Amanoclair asbl

Christine Gosselin