Partager

Auteur

Christine Gosselin Auteure

Date

26 septembre 2025

Catégories

Formation

Liturgie

Spiritualité

Type

Nicée, aux sources de notre foi

« 1700 ans après, redécouvrir le concile qui a façonné notre Credo »

À Beauraing, ils étaient plus de 130 à se rassembler, le temps d’une journée d’étude, autour d’une question qui a traversé les siècles mais reste toujours actuelle : « Pour vous, qui suis-je ? » (Mt 16,15). À l’initiative des abbés André Haquin et Philippe Goffinet, l’assemblée a redécouvert ensemble le concile de Nicée (325), dont nous professons encore aujourd’hui le Credo. Entre histoire, débats passionnés et accueil de la Parole, cette rencontre fut un véritable voyage au cœur des coulisses d’un événement fondateur de la vie de l’Église.

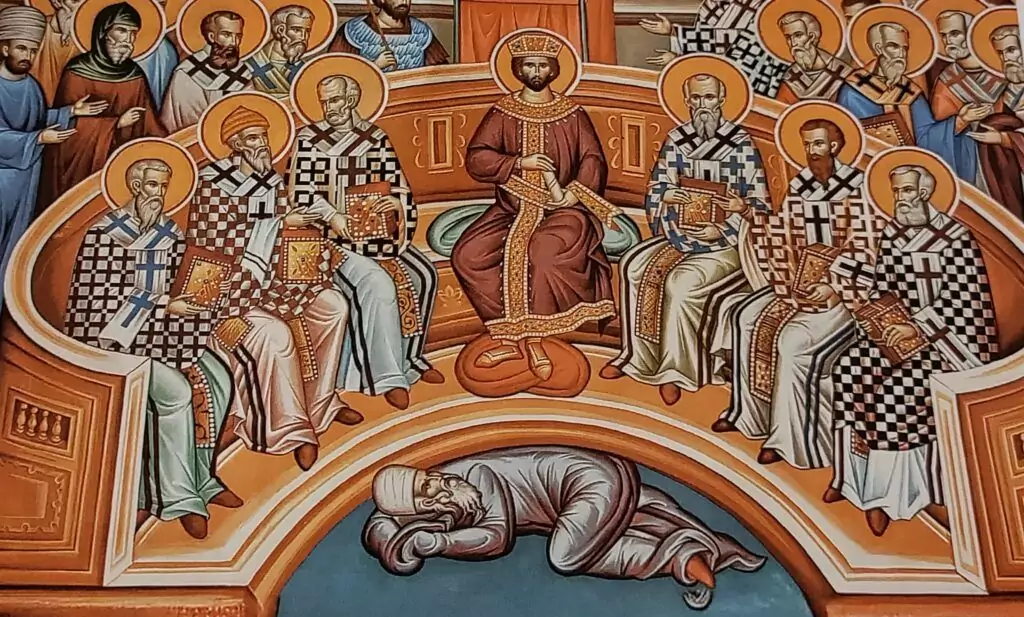

C’est au fil des exposés limpides et vivants du théologien Joseph Famerée, prêtre du Sacré-Cœur et professeur émérite de l’UCLouvain, que les participants se sont progressivement laissé glisser dans l’atmosphère unique du IVe siècle. L’Église sortait à peine des persécutions, et voici que l’empereur Constantin, nouvellement converti, offrait non seulement la paix religieuse mais aussi un appui politique sans précédent. Cette alliance nouvelle entre foi et pouvoir souleva à la fois enthousiasme et inquiétudes : fallait-il se réjouir de voir l’Église enfin reconnue, ou craindre une mainmise de l’empereur sur la formulation de la foi ? Convoqué par Constantin lui-même, le concile de Nicée naît dans ce contexte afin de trancher une controverse qui menaçait l’unité des communautés chrétiennes.

Les débats enflammés autour du mystère du Christ

Au cœur des tensions, une question décisive : qui est vraiment le Christ ? Pour Arius, prêtre d’Alexandrie, Jésus, bien qu’exceptionnel, ne pouvait être mis sur le même plan que Dieu le Père. Il fut « engendré », il n’était donc pas éternel. Son raisonnement semblait logique mais menaçait le cœur même de la foi chrétienne : si le Christ n’est pas pleinement Dieu, comment pourrait-il sauver le monde ?

Les évêques réunis à Nicée – près de 300 venus des quatre coins de l’Empire – entrèrent alors dans des discussions passionnées. Le mot décisif fut trouvé : le Fils est « homoousios », « de même substance » que le Père. Non pas un Dieu inférieur, non pas une simple créature, mais vrai Dieu né du vrai Dieu, lumière née de la lumière.

Le concile ne résout pas toutes les tensions, mais fixe une orientation fondamentale : confesser la pleine divinité du Christ et son rôle unique de Sauveur. Ce fut là l’audace de Nicée : utiliser des termes nouveaux, empruntés au langage philosophique, pour exprimer l’inexprimable mystère de la foi.

Le Credo : un héritage toujours vivant

Le Symbole de Nicée, complété en 381 à Constantinople, n’est pas un vestige du passé. Il est aujourd’hui encore prié dans toutes les liturgies chrétiennes, en Orient comme en Occident. Chaque dimanche, quand nous proclamons ensemble : « Je crois en un seul Dieu… », nous nous inscrivons dans cette histoire, aux côtés de générations de croyants.

« Le Credo n’est pas un fossile, mais une source à redécouvrir. »

père Joseph Famerée

Comme le rappelait Joseph Famerée, le Credo est un langage commun qui traverse les siècles. Il unit les Églises, malgré leurs divisions, et garde une force œcuménique incomparable. « Il faudrait le redire plus souvent, le méditer, le goûter », insiste-t-il. Si certains termes nous paraissent datés ou difficiles, leur contenu demeure une source vive à redécouvrir, à interpréter et à traduire pour aujourd’hui.

« Et puis, il y a ce détail savoureux » sourit le père Famerée « au milieu des grands mystères de la foi, une figure inattendue s’est glissée dans notre Credo : Ponce Pilate ! Qui aurait cru que ce gouverneur romain, symbole d’hésitation et d’injustice, serait proclamé par des millions de croyants chaque dimanche ? Mais sa présence est précieuse : elle nous rappelle que notre foi n’est pas une idée abstraite, mais un événement ancré dans l’histoire. Le Christ a vraiment souffert, il a vraiment été crucifié, dans un lieu et sous un nom bien précis. Le salut passe par le réel ».

Vivre la foi « ensemble »

L’après-midi de la journée a donné lieu à des carrefours, où chacun a pu partager sa manière de recevoir ce Credo. Loin d’un simple cours d’histoire, ce fut un temps de réappropriation : comment cette confession de foi, formulée il y a dix-sept siècles, éclaire-t-elle notre vie chrétienne dans le monde d’aujourd’hui ?

L’abbé Philippe Goffinet l’a rappelé : l’objectif était aussi de rassembler les acteurs pastoraux et d’ouvrir ce travail à une dimension œcuménique. « Nous pensons à nos frères et sœurs chrétiens de Terre sainte, de Gaza », a-t-il ajouté, reliant Nicée à la solidarité vivante avec les chrétiens d’aujourd’hui, souvent eux aussi confrontés à l’épreuve et à la persécution.

« Nous avons voulu rassembler pour nous réapproprier les fondements christologiques de notre foi, avec une ouverture œcuménique. »

abbé Philippe Goffinet

Le Credo n’est pas un texte figé à réciter distraitement : il est la profession vivante d’une foi qui sauve. Il rappelle que Dieu s’est fait homme, qu’il a partagé notre condition jusqu’à la croix, et qu’il a ouvert pour tous les peuples un chemin de résurrection et d’espérance. On peut relire les phrases du Credo comme un temps de respiration et de réflexion : laisser les mots résonner, se demander ce qu’ils signifient pour nous aujourd’hui. Simplement comme un moment de rencontre avec la foi, en dialogue avec les générations passées et présentes, dans le respect de chacun et sans pression.

Christine Gosselin

Repères chronologiques

- 312 : Constantin vainqueur au pont Milvius, sous le signe du Christ.

- 313 : Édit de Milan. Liberté de culte pour les chrétiens.

- 325 : Concile de Nicée. Condamnation de l’arianisme, affirmation de la divinité du Christ.

- 381 : Concile de Constantinople. Développement de la doctrine trinitaire, Credo complet.

- 1054 : Schisme entre Églises d’Orient et d’Occident.

- 2025 : 1700 ans du concile de Nicée.